8月1日

こんにちは。

ネクサス事業部2部1課 大川です。

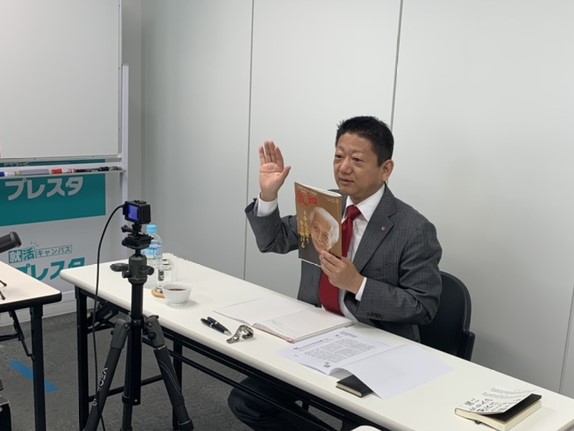

2021年8月1日に行われた室舘塾ユースのレポートを共有させて頂きます。

今回はオンラインでの開催になりました。

■木鶏会

100名を超える参加者による木鶏会がオンラインで行われました。

室舘代表からは、お互いの感想を発表後の余った時間を漫然と過ごすのではなく、その時間を価値のある時間にするためにどんな会話をするのか、が大切だという話をいただきました。

アドリブが苦手であれば、どんな話題で話をしようかと準備をすること。

先のことを想定して心の準備をすることについてお話して頂きました。細かいこだわりもリーダーには必要であることを学ばせていただきました。

■準備不足は全て自分のせい

しがくニュースペーパーの8月号コラム「念のため、ネクタイを鞄に入れておく」の内容から、代表がご経験されたお話をして頂きました。

担当者の引き継ぎの時、社員との朝礼の時と、ネクタイを準備しておいて良かったことの話をしていただきました。

日々訪れるチャンスやピンチに対応できるかどうかは、事前に準備しているかどうかです。環境や周囲の人のせいにするのではなく「準備不足は全て自分のせい」というマインドで自ら基準を高め、準備していけるリーダーを目指していきましょう。

■立場における「品格」

大相撲名古屋場所に関するお話もしていただきました。

結果として全勝優勝を果たした白鵬関ではありますが、正代関、照ノ富士関との取組について、世の中では賛否両論があります。

室舘代表からは横綱としての「品格」についてお話をいただきました。

立場その立場には「品格」が求められるといった内容でした。

リーダーを目指す我々にも目の前の人から信頼を得られる「品格」が必要とされてくると思います。将来、「品格」のあるリーダーを目指す為に日々努力していきましょう。

■応援される人になりなさい

最後には、応援される人になりなさいといったお話をして頂きました。

ミス・ワールドに挑戦する方や、しがく式の認定試験に挑戦している方を紹介していただきながら、その瞬間に情熱を注ぐ方たちを見て大変感動されたといったお話をしていただきました。

その真剣な姿勢、一所懸命に何かに取り組んでいる姿を見て、応援したくなるというお話でした。

以上です。

リーダーとして将来、目の前の人に対して責任を果たせるようなリーダーであるために、「品格」を身につけるには何が必要か考え、日々成長していきましょう。