1月24日(水)

天命書家の丸山靜香先生よりお軸をいただきました。

心が整って、力が湧いてきます。

お茶をたてるときに飾らせていただきます!

ありがとうございました。

1月24日(水)

天命書家の丸山靜香先生よりお軸をいただきました。

心が整って、力が湧いてきます。

お茶をたてるときに飾らせていただきます!

ありがとうございました。

12月17日(日)

流山市の名店・京料理かねきにて「着物で日本酒を楽しむ会」が開催されました

着物を着て、日本酒とお料理をいただきました。

日本の着物文化・和食文化を堪能できました。

本当に素晴らしい時間を過ごさせていただきました

かねきさん!いつもありがとうございます。

6月8日

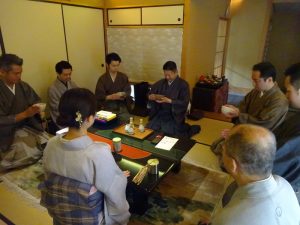

茶道の先輩の野倉先生のご自宅にて、

ルー大柴さんがお抹茶を点てられるということで、

ご相伴させていただけることになりました。

遠州流の茶道は武家茶ということで、今回は男衆と共に伺いました。

ルー大柴さんは、気さくで、とても和やかな時間を過ごしました。

稀勢の里が初場所、初優勝。

そして、19年ぶりの日本人横綱の誕生。

年間最多勝と初場所優勝で、満場一致で横綱決定。

久しぶりの4横綱の時代の到来と、テレビや新聞でも賑わっていますね。

稀勢の里関は、本当に真面目な方だそうですね。

相撲経験が無いなか、中卒で相撲部屋に入り、ここまで歩んでこられた。

ひたすら稽古に打ち込んできて、休場はほぼ無し。

基礎をしっかりと鍛えられてきたのだと感じます。

朴訥で風格のある横綱の誕生で、本当に素晴らしいことだと思います。

待望の日本人横綱登場で、益々角界(相撲界)が盛り上がっていくのではないでしょうか。

そして、青森の同郷の先輩として、日頃からお世話になっております舞の海秀平先輩。

産経新聞のコチラの記事は、先日の幹部勉強会にも使わせていただきました。

皆さんも、ぜひ読んでみてください。

「舞の海の相撲俵論」産経新聞1月26日

12月18日

着物を着て、日本酒、和食を楽しむ会を、南流山で開催しました。

参加したのは25名。

京料理の「かねき」さんで、お店を貸切にさせてくださり、お客様は全員が着物。

かねきさんの最高の料理に舌鼓を打ちながら、気の合う仲間で、心ゆくまで楽しみました。

日本大好きの外国人が一番やってみたいことが、こういった会なのだろうと感じます。

最高な時間でした!

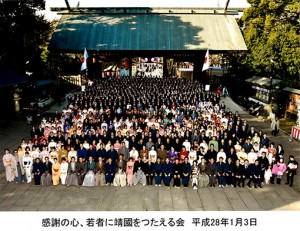

1月3日

靖國神社への初詣が、毎年恒例となって19回を数えました。

本年は800名を超える若者が集まり、参拝となりました。

集合写真や昇殿参拝など、人数が多く、周りの方々にもご迷惑をお掛けしたかと思います。

写真を取ってくださっている塚本写真館さん、毎年ご配慮いただいている靖國神社の職員の方々に感謝しております。

そして何よりも、現在の日本を形作るに当たって散花された英霊の皆様に、次代を担う若者たちの元気な姿を、今年もお見せできたことを嬉しく思っております。

※今年は着物の人が多くなってきたので、特別に着物集合写真も撮影しました。

11月5,6日

毎年恒例、若者50人で伊勢の神宮を参拝しました。

初日は外宮、月夜見宮(外宮 別宮)、二日目には内宮と、

二日間ともお天気にも恵まれ、素晴らしい参拝をすることができました。

初日の夜、19時から始まった宴会は、一次会を終え、二次会に突入。

大部屋に集まっての二次会は、いわゆる膝を突き合わしての飲み会。

各々から人生相談など、様々な質問を受け、気づけば朝の3時でした。

さすがに、翌日は辛かったですが、中身の濃い話を沢山できて、大変有意義な時間でした。

12月4日

ネクサス事業部の太田です。

12月は室舘塾ユース生としがく青年奉仕団が合同で、皇居勤労奉仕の勉強会を行いました。

総勢200名を超える会となり、皇室のこと、皇居勤労奉仕のことを学びました。

◆皇居勤労奉仕

・みくに奉仕団によって皇居勤労奉仕がスタート

・現在の皇居勤労奉仕の状況

・キャリアコンサルティングが皇居勤労奉仕にかける想い

改めて学生のメンバーさんが参加できることが当たり前じゃないと思いました!

◆皇室について

・約200の国と地域からなる世界の中で、28の君主国がある。

そして、日本は最大にして最古の君主国。

・皇后陛下が、心で、全身で話を聞かれる姿に、これこそが傾聴なのだと感じた。

◆自分に対する甘さと厳しさのバランスを整える

「自分の事を大切に思う=相手の事を大切に思う」であって、

「自分のことが好き≠ナルシスト」ということ。

自国を大切にすることは、相手の国をリスペクトすることに通じる。

皇居勤労奉仕に向けてたくさんの話がありました。

周りに影響を与えられるリーダーになるために、正しい知識と教養を身につけていきましょう!

そして、日本のために、皇室のためにご奉仕をしていきましょう。

9月22日

野倉先生のお宅にて、着物塾:第五期袴編の生徒とのお茶会。

日に日に、自分で着物を着られる人が増えてきております。

着物塾を開催しはじめて、男女合わせて100名以上の方が着れるようになりました。

野倉先生のはからいで、

この度のお茶会も、お能、琵琶演奏も楽しめる、大変有意義な会となりました。

様々なものに触れ、実力を磨き、30歳くらいになっていくと、

こういった伝統的、文化的な事にも興味が出てくるようで、大変嬉しいです。

5月17日〜20日

志学奉仕団として、14回目のご奉仕に行ってきました。

天皇皇后両陛下、皇太子殿下も大変お元気で、心よりありがたく、うれしかったです。

お掃除は4日間、皆さんで一生懸命やってきました。

綺麗になりました。

平成21年10月から皇居勤労奉仕に申込み、

人数が減っている現状を何とかしようと年二回参加してきた。

当時の目標。

それは、勤労奉仕が参加者であふれ、我々が入れなくなるという状態を作ることだった。

今年は参加希望者が多く、抽選で落ちるようになった。

悲しいが、うれしいです!!

4月27日、28日

キャリアコンサルティングでは、年に一回大抽選会をし、

一組7~10名ほどで班を作り、班ごとに社員旅行に行きます。

必ず「くにまもり的要素を入れる」ことをルールにしました。

今回は、第一陣と言うことで、緊張感?を持って出発。

・中條高徳先生のお墓参り

・旧造り酒屋跡のお店「萱」でお蕎麦をいただく。

・松代大本営見学(全長6キロの縦横穴。昭和天皇をお迎えするかも知れないと言う予定があった)

旅館にて宴会!から二次会で夜中まで。

・国宝 八角三重塔

・旧常田舘製糸場 素晴らしく面白い解説が聞けました!

・河原のテントで魚料理

・上田城見学(真田昌幸、恐るべし!凄い!)

・真田丸ドラマ館見学

・柳町通り散策(岡崎酒店の亀齢という純米酒、美味しいです! 武田味噌さん、沢山味噌買いました)

・締めは、上田駅前の居酒屋で一時間ちょっと飲み会、そして、・新幹線で静かに宴会。

10人という人数が12組ほど出来るので、社員が日本全国へ旅に出ると言うことは、色々な経験になり、器も広がる気がしました。

今後、皆さんの報告を聞くのが今から楽しみです。

4月10日

遠州流茶道の許状式。

5年間修行の成果を認められ、

『師範』をいただきました。

庵号は『忘機庵(ぼうきあん)』です。

引き続き、茶道を通して人間力を鍛えて行こうと思います。

–しがく新聞5月号より抜粋、加筆

稽古照今、心を豊かにする茶道

–リード

遠州流茶道小堀宗実十三世家元より、この度「師範のお免状」と、庵号『忘機庵(ぼうきあん)』をいただきました。

この数年は月に四回あるお稽古に、ほぼ皆勤で通いました。

ひとつの節目として、茶道を通して何を学び、何に気づきを得たのかを話してみたい。

–本文

奥のお部屋へ、とお家元より呼ばれた。『忘機庵』と一声発せられ、大きな看板とお免状をいただいた。感無量である。

茶道を始めたばかりの頃は、正座もまともにできず、足の痺れとの戦いだった。痺れで集中できず、なかなか作法も覚えられなかった。

そんな私が、まさか師範をお許しいただけるとは、想像もできなかった。

茶道では、日取りや季節に合わせて、お客様の心が豊かになるものを設える。

お菓子やお花飾りは、季節を少し先取りして飾り、お客様に季節の到来を伝える。

設えのなかでも、一番大切にするのが掛け軸。

今日という日に、どんな掛け軸が相応しいかを考える。

お稽古をしていくことで、おもてなしの感性が磨かれていく。

花や書、器などにも、少しずつ興味を惹かれていった。

そんな茶道での経験が思わぬときに活きた。

経営者の会合に、着物で出かけるようにした。男性の着物姿は珍しく、参加者から、自分も着てみたいという声があがった。日頃から、必ず着物でお稽古にいくことで、着物での立ち居振る舞いが茶道を通して板についてきたからではないかと感じた。

さらに、主催者からも「会の格が上がったよ」と言われ、とても嬉しかった。

ペマ・ギャルポ先生より、インド大使公邸での晩餐会に主賓として誘われた。

当時の大使、ワドワ女史が出迎えてくれた。ワドワ大使の前に席があり、不慣れな私は少し緊張した。茶道では、まずは御正客が話し始めるのを思い出し、話を切り出した。

「玄関に蓮の花が飾ってありました。この場をコーディネートされたDr.ペマへの敬意の表れですね。素敵です。蓮はチベット語でペマですからね」

ワドワ大使は感激され、晩餐会の空気が和やかになった。

エストニアから十一名のお客さんが弊社に来られた。

縄文心導のインストラクターで、日本文化に詳しく、大変興味を持っていた。会社に作った、三畳の小上がりの茶室で、和菓子とお抹茶を振る舞うと、最高の笑顔で返してくれた。

すると、矢継ぎ早に質問が始まった。

「茶道はいつの時代に始まったのか」

「誰が何の目的で始めたのか」

「お抹茶の成分は何か」

「点てる人で味が変わるのか」…。

通訳の力も借りて、なんとか全ての質問に答えられた。日本の伝統文化を体験し、学びが深まったことに、満足してくださったそうだ。

日本文化を広めることに、少しは貢献できて自信になった。

百五十名の社員の誕生日に、一人ひとりを会社の茶室に招き、お祝いの小さなお茶会を開いてきた。

エネルギッシュに働く日常に、静の空間を提供する。「いつも有難う」「今年も良い一年になりますように」という想いを、言葉ではなく、一服のお抹茶に込める。

社員は、立ち止まることで、何か大切なものを感じて茶室を後にするようだ。

お礼のメールや手紙を拝見する度に、茶道をやっていて良かったと思う。

正直、「人生や仕事の何に活きるのだろうか」と茶道を始めたのが五年前。

そこから、真剣に打ち込んだ数年間を振り返ると、多くのものをいただき、心が豊かになってきた。

これからも、日々稽古照今の気持ちで精進し、目の前の人のためにと真心込めて、無心の一服をお出ししていく。

4月7日

靖国神社で行われた「桜花の季節御神楽の儀」に社員7名で参列しました。

私以外の6名は初の経験で、

「幻想的で感動しました!」と話していました。

・浦安の舞(昭和天皇御製)

・榊舞 (明治天皇御製)

・玉垣の舞(明治天皇御製)

『わが國の ためをつくせるひとびとの 名も武蔵野に とむる玉垣』

など、246万6千余柱の御英霊に捧げる御神楽の舞は本当に素晴らしかったです。

その後の懇親会の参加者の中には、ケント・ギルバートさんも来ており、久しぶりの再会で会話が弾みました。

参加した社員は、

「こんなに素敵な時間を過ごせたので、明日からの活力にもなります!」

と一同盛りあがっておりました。

何事も経験ですね。

1月10日

書き初めは小学校時代やっておりましたが、

遠州流茶道では年の始の行事を『点初め(たてぞめ)』と言います。

小堀宗実13世家元のお点前を目の前で拝見し、素晴らしい一年のはじめを迎えました。

お家元は今年、還暦を迎えます。

記念の年ということで、お家元好みの棚は至る所に6角形を用いており、

ハイセンスなこだわりを感じさせて頂きました。

寄り付き入り口の掛け軸は何と、初代小堀遠州の父、新介正次作!(400年程前のもの)

寄り付きには、小堀遠州の掛け軸が品良く掛けてありました。

御濃茶席から、点心の席、薄茶席とそれぞれに、新介正次0代目~初代遠州公、2代目3代目~13代目まで、歴代の方々の何らかのお道具や作品が、飾られていました。

こんな贅沢はありません。

一般的に、これほどの物はガラス越しにしか拝見できません。

遠州流茶道宗家、直門で本当に良かったと感動した一日でした。

1月3日

約720名で集合写真を撮影し、昇殿参拝をしました。

例年にも増して着物での参拝者がたくさんいました。

皆さん大変素敵でした!

きもの担当の内田マネージャーから

『着物での参拝は御霊鎮めという意味がありますから・・・・』

との話に多くの方が賛同したのです。

今年も一年、日本を護るために戦ってくださった御英霊に対し、

感謝の気持ちを持って励むことを誓いました。